撰文/ 許庭祐

研究論文作者/ María Berta López Ríos、Christopher Jude McCarroll、Paloma Muñoz Gómez

前言

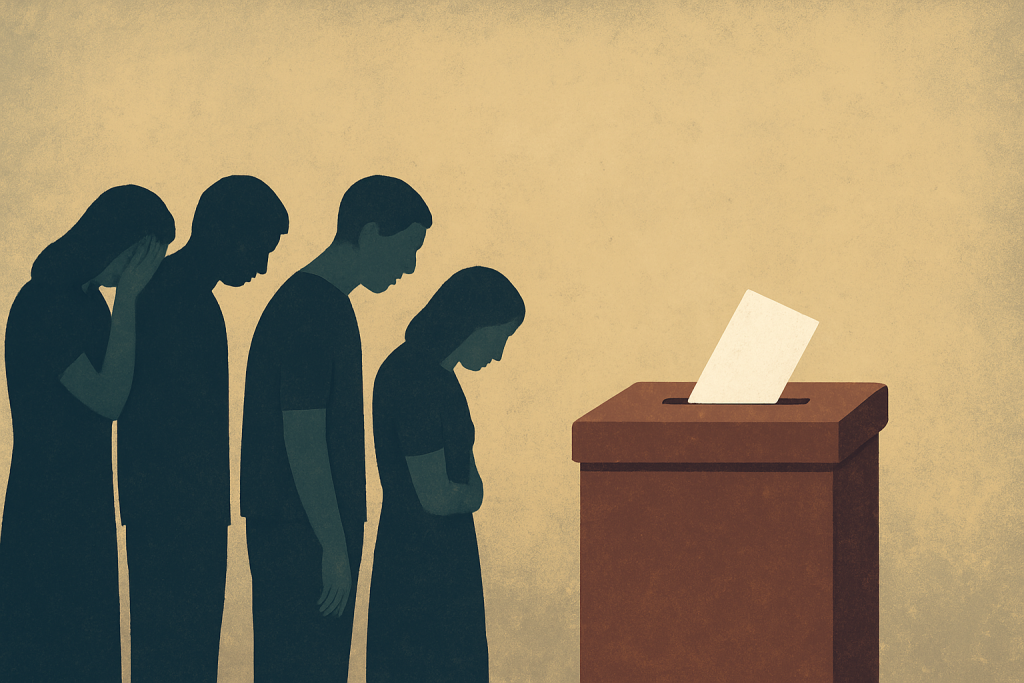

一場公投或選舉的結果,究竟會帶給我們什麼樣的情緒衝擊?

多數人或許會覺得,政治只是制度的更迭,與私人生活的悲歡離合相距甚遠。

然而,哲學家 López Ríos、McCarroll 和 Muñoz Gómez 卻指出:一場公投的失敗,有時可能帶來近乎「失去親友般」的哀思情感。

這樣的說法或許聽來誇張,但讓我們先把目光放到智利——Muñoz Gómez 博士的故鄉。

註:本文的「哀思」對應英文 grief。在中文語境中有時譯作「悲傷」或「哀悼」,本文主要指涉的是一種因重大失落而生的複雜情緒經驗,最常見於親友的死亡,但原文作者主張,哀思也可延伸到寵物、環境或社會體制的喪失。

當一部憲法被否決:智利選民的期待與失落

2022年9月4日,智利舉行了一場歷史性公投:人民必須決定,是否要用一部全新的憲法,徹底告別 Pinochet 獨裁政權遺留下來的舊體制。結果卻出乎許多人意料——新憲法草案以 62% 對 38% 的差距被否決。

在這個挫敗之後,許多支持修憲的智利人描述自己「彷彿失去了至親般地哀悼」。

為什麼一部憲法會牽動如此深沉的情感?新的草案涵蓋了環境保護、性別平等、原住民保障等十多個領域,它象徵著一份「進步、包容」的未來藍圖;同時,它也承載著推翻數十年前軍政府遺留憲法的歷史意義。

因此,這場投票不只是關乎法律文本,而是決定著智利人民能否真正走出「軍政府的遺產」、擺脫跨世代的歷史創傷,並邁向一個更公平與多元的未來。換言之,它觸動了智利人對過去、現在與未來的整體想像。

政治的哀思—— 攸關生命的情感歷程

前面提到,這場修憲公投對智利人民有著至關重要的意義。但法律終究不是實體的事物,新憲法胎死腹中,也和摯愛的離世相差甚遠。我們為何要把這份失敗的情緒理解為「哀思」呢?

三位作者認為,哀思的核心並不只是「失去某個人」,而是「失去了生命的可能性」(loss of life possibilities)。

換句話說,哀思之所以痛苦,是因為某些我們原本規劃、習慣、甚至視為理所當然的生活方向,忽然不再存在。Ratcliffe 等學者解釋這個現象:

我們喪失了個人生命結構的核心要素,涵蓋各項計畫、消遣活動、日常習慣,以及承擔責任的諸多可能性。

作者進一步指出,如果要讓這個想法更具體,可以把它理解成對「我們是誰」的衝擊。哲學上稱之為實踐性身份 (practical identity) ——也就是我們看待自己的方式:我是父母、教師、一個積極投入改革的公民、甚或是某個少數族群的一員。

實踐性身份往往會寄託在一些人事物身上,想像你最喜歡的偶像、意見領袖或者是我們極力保護的自然景觀,他們或多或少形塑了我們的生活模式或是身份認同。當這些人事物受到破壞,我們的實踐性身份也會受到衝擊。智利的公民對新憲法的寄託也是如此,因此不難理解,在這個修憲草案被否決時,他們會引發巨大的哀思。

我們現在或許可以理解,智利的公投結果,確實能引發如同摯愛逝去般的哀傷情感。這樣的情境,其實並不遙遠:我們或許也曾因一次選舉而心情低落,甚至感到一部分的自己隨著結果一同被否決。

那麼,面對這樣的失落,我們該如何前行?或許可以參考哲學家 Havi Carel 的詮釋作為收尾:

哀思的核心,並不是遺忘,而是以善意去「記住」失去的事物。

延伸閱讀

López Ríos, M., McCarroll, C. J., & Muñoz Gómez, P. (2024). Memory, Mourning, and the Chilean Constitution: An Account of Grief in Response to the 2022 Constitutional Election. Revista De Humanidades De Valparaíso, (26), 159–177. https://doi.org/10.22370/rhv2024iss26pp159-177