翻譯/ 林翔中

圖文製作/ 許庭祐 Hunter Hsu

原文作者/ 林映彤

情節式記憶(epicsopic memory)讓我們得以「心智時光旅行」(mental time travel) 回到過去,而想像力讓我們進到一個假想或未來的情境。舉例來說,我們記得第一次的浪漫約會或昨晚的晚餐;我們可以想像如果在過去的某個時刻講出的話不同,事情會如何發展。又或者想像下趟旅程會是什麼樣子,或是當一個吸血鬼是什麼感覺。

這樣的心智活動看似相當個人,它只關係到這一位「心智時光旅行者」在心中進行的旅行。然而,我想主張,若仔細分析觀察者視角 (observer perspective) 的情節記憶與想像當中的社會面向,便會發現這些心智歷程與理解他人內在狀態的歷程,兩者之間存在有趣的相似之處。後者在學術上被成為「心智解讀」(mindreading),指的是將心理狀態 (mental state) 歸因於他人之能力。

認為記憶、想像和「心智解讀」三者相關聯的想法並非全新。如 Buckner 和 Carroll (2007) 認為這些認知活動牽涉相似的神經機制,他們稱此為「自我投射」(self-projection)。Shanton 和 Goldman (2010) 則從模擬理論 (simulation theory) 出發。此理論主張我們是透過從自我的內在去模擬他人,以理解他人心智。因此,他們提出理解他心、情節式記憶與展望未來,三者共用同樣的模擬機轉。

除此之外,Addis (2020) 主張記憶與想像基本上是一樣的認知歷程。她所提出的模擬系統使得經驗得以在心智上呈現,也支撐其他類型的認知活動,像是理解他心和心智時光旅行。近期於 2023 年的模擬理論工作坊 (Simulationism workshop) 上, Nazim Keven 在模擬理論的框架下提出更極端的連續式觀點:主張記憶、想像與理解他心三者是同一種歷程,它們之間只有程度上的不同而已。

本文我要強調的是如何透過檢視觀察者視角的記憶與想像,以及此類經驗中多樣態的自我識別 (self-identification),揭開記憶、想像與理解他心之間的隱藏連結。

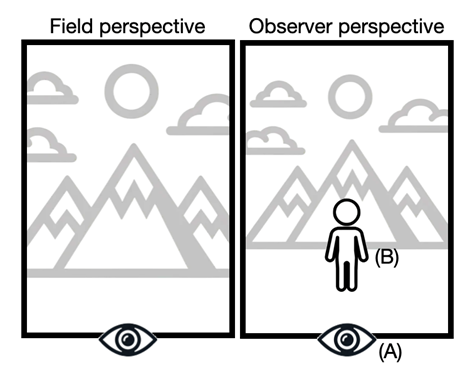

觀察者視角的記憶讓我們從外在視角檢視事件,不同於場域視角 (field perspective) 從原本經驗事件的角度回憶。而心理學研究領域相當關注此類型的記憶 (Nigro & Neisser, 1983; Rice, 2010; St. Jacques, 2024; Sutin & Robins, 2008)。在採用觀察者視角時,人的視覺視角與身體是分離的。哲學家會爭論這種形式的記憶是否構成真實而準確的記憶 (Dranseika et al., 2021; McCarroll, 2018; Sutton, 2010)。觀察者視角也可以出現在想像與夢境中 (Rosen & Sutton, 2013)。

在觀察者視角的記憶與想像中,一個有趣的思慮是:在這些回憶和想像場景中的自我意識該如何被理解?自我意識在心智時光旅行中十分重要,因為有自我意識才能讓個體以「同一個主角」去跨足不同時間點和不同世界。

在經驗中,當視覺視角與自己的身體分離時,自我意識會如何展現呢?人們又如何在觀察者視角的經驗中識別自己呢?可能會出現這幾種狀況(參見圖一):(1) 將自己認定為觀察者視角 (A);(2) 將自己認定為場景中的身體/主角(B);(3) 將自己同時認定為 (A) 和 (B);(4) 認定自己在 (A) 和 (B) 之間切換。

在記憶的脈絡下,McCarroll (2018) 主張應該是第二種模式:認定自己是畫面中的那個身體。他認為,因為人在過去事件中不會以觀察者視角看過自己,所以這個觀察者視角理當被認為是沒有被佔據的或是「空的視角」。換句話說,這樣的場景只是由一個沒有經驗者的外部視角所呈現出來。相反地,我則支持應該是第三種模式:認定自己是畫面中的身體也同時是這個觀察者視角,因為這才能最合理地解釋人們對這類主觀經驗的描述 (Lin, 2018, 2020)。

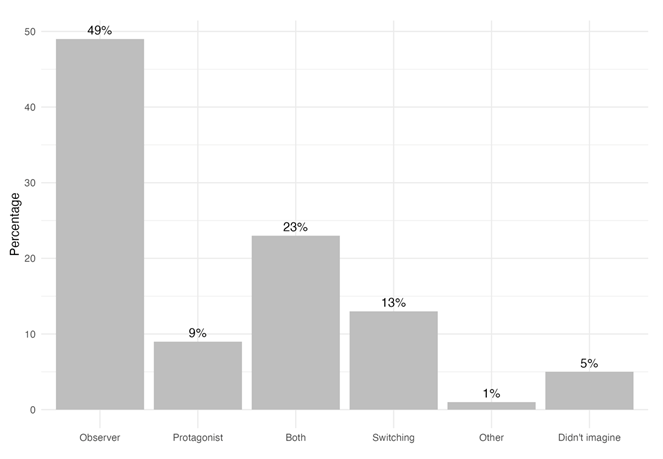

為了處理觀察者視角經驗中自我識別的問題。Vilius Dranseika 和我進行了一個實驗哲學的研究,來探究在觀察者視角的想像中自我如何呈現 (Lin & Dranseika, 2021)。在此研究中,參與者被要求從一個外部觀點想像自己在一片無人的沙灘上奔跑,並選擇下列何者描述最符合他們的經驗。

[1] 覺得自己是那個從外部觀點觀看的觀察者。

[2] 覺得自己是在畫面中(也就是那個在沙灘上奔跑的人)。

[3] 覺得自己同時是是外部觀點的觀察者,也是在畫面中的人。

[4] 覺得自己在外部觀察者與畫面中的人不斷切換著。

我們發現,大約有半數的參與者認定自己是觀察視角 [1];四分之一的參與者回答 [3]:同時是兩者;而只有少數參與者認定自己是畫面中的人選擇 [2] 和 [4](見圖二)。

從我們得到的結果看來,在想像中的自我識別幾乎不會脫離觀察者視角。在想像中,第一人稱視角是自我意識的重要因子。需要注意的是,我們進行的研究標的是觀察者視角的「想像」,所以這不能解決前面提及對於觀察者視角「記憶」的爭論。

然而,就算侷限在觀察者視角「想像」的範疇內,我認為我們離最終結論也還很遠。我推測其中有許多不同因素會干涉回報結果。例如,如果參與者被要求想像做一些運動,例如打網球的話(Dana & Gozalzadeh, 2017),可能就因為想像中涉及更多的身體動作,所以比較多的參與者會覺得自己是畫面中的主角 [2] 而不是外部視角 [1]。這樣的推測也意味著我們除了可以在回憶及想像時,在場域視角及觀察者視角間轉換;我們也可能在觀察者視角的心智活動中,擁有切換自我識別的彈性。

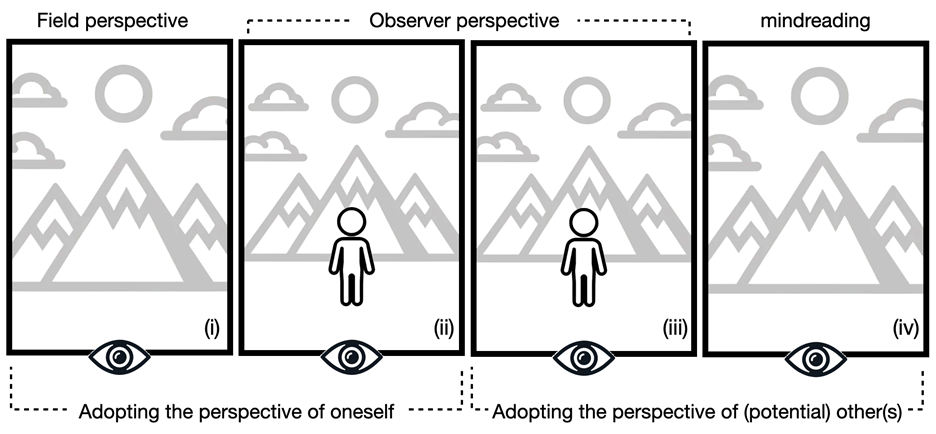

再者,社會因素在此也相當重要。採用觀察者視角時,自我可以隨著社會脈絡切換位置(見圖三)。舉例來說,當想起某次當眾出糗的經驗,我可以透過把自己認定成觀察者視角來模擬別人是怎麼看我的,就好像我也就是一個(潛在的)旁觀者看著這個人的糗態。這可能是我們應對這類社會經驗的方法之一:某些時候以觀察者視角回憶過去可以帶出更遠的距離和較少的情緒反應(ii)。

然而,我也有可能認為同樣的那次出糗是個好笑的故事,很值得跟朋友們分享。所以當我在說故事時,更聚焦在我當下做了什麼,並如何感受到眾人的注目。在這樣的脈絡下,我猜測我們會更加認定自己是畫面中當眾出糗的那位主角,並把觀察者視角當成是別人(iii)。這可能是我們如何就算採用觀察者視角,還是能夠自覺是畫面主角的關鍵。我認為我們在觀察者視角的記憶和想像中,擁有如何呈現自我的彈性。且被各種因素影響,包含社會因素。

在觀察者視角中的二種自我認定可能提供不同的社會訊息。在 〈發現你的共感天賦:同理心如何運作〉(The Space Between: How Empathy Really Works) 一書中, Heidi Maibom (2022) 摘述了多種由 Malle 和他的同事們發現的「行動者—觀察者」不對稱性,並以此主張採用更多不同的視角來看事情,可以降低偏誤和偏見。這裡指的是「我們如何作為行為者看待自己」和「我們如何作為觀察者看待他人」之間的不對稱性 (p. 68),這包含我們如何對自己與他人的行為做出具系統性差異的解釋。舉例來說,我們在解釋時有無考量行動者的信念、採用推論解釋還是歷史因果解釋、給出哪種理由、和注不注意行動者的主觀經驗等。

我認為觀察者視角的二種自我識別模式,讓我們知道自己作為觀察者如何看自己(ii)和他人作為觀察者如何看自己(iii)。也得以知道自己作為行動者時看自己(i)與他人作為行動者時看他自己(iv)的差異。

這些對觀察者視角經驗中的自我呈現以及其中社會面向的描摹,試圖展示出記憶、想像與理解他人內在三者可能是相互連結的。在觀察者視角的記憶與想像中,當視覺觀點與身體分離時,促使了某種具有社會性的關係。

這使得個體能夠選擇「站在」哪個角色,又與哪個角色保持距離。從另一個方向來想,這種認定自己是畫面中那個主角的觀察者視角經驗,或許可以被視為一種理解他人內在的方式:一種以自己為理解對象的特定類型。

在分析各種不同形式的觀察者視角回憶和想像,以及它們和理解他心的相似性後,我們可以發現記憶與想像不僅能帶我們進行心智時光旅行,還能帶我們去參加一個特殊的社交活動。在那裡,我們能遇見自己或者被自己遇到。一個觀察者視角的經驗可以被用來當作內在的社交實驗室 (inner social lab),這個內在實驗室讓我們得以模擬外在的社會世界。

特別是在他2023年的作品【心動】,在個體內創造出多重的視角,使內在的人際互動得以發生。

延伸閱讀

原文連結:https://thememorypalacephil.substack.com/p/observer-memory-and-imagination-as